“心”沟通拉近亲子关系

在亲子关系中,沟通是不可或缺的重要环节。沟通当然也讲究技巧,但仍有不少家庭的亲子沟通存在着以下恶性循环的模式。

无效沟通:孩子不接受、不听话。 情绪控制:家长很着急,发脾气,施加精神压力。

暴力胁迫:孩子还是不听,家长气极了,动手打孩子。 后悔自责:冷静之后,非常后悔。

嘉宾资料:

姓名:孙强

职业:北京建筑大学教授亲子沟通专家

为了做到改变,我们要先了解一下有效沟通的6个原则,这6个原则不仅适用于孩子,也适用于任何沟通对象,包括老公和老婆。

1、人格平等、互相尊重

2、相信每个人都能变得更好(积极暗示)

3、注重承诺、规则统一

4、无条件的爱与接纳

5、焦点向外、理性耐心

6、重点在听、联接点在感受、发力点在提问

第一,人格平等、互相尊重。

人格平等、互相尊重大家都会同意,可是在我们的内心深处真的把孩子当做平等的个体吗?当我们说,我是你爹的时候,潜台词是,我们是不平等的。你是依附于我的,你必须得听我的。如果没有内心深处对平等的认同,我们肯定会在某个时刻不尊重孩子的。

第二,相信每个人都能变得更好(积极暗示)。

大家相信自己的孩子能变得更好吗?这种相信能够让我们不自觉的带给孩子积极暗示。

当我们反复的告诉孩子,千万不要“不听话、固执、磨蹭、拖拉、不爱学习、顶嘴、粗心、没耐心、回避困难、推卸责任、不承认弱点、想方设法偷懒、不自觉”的时候,孩子的脑子里会记住什么呢?为了说明这个问题,我请大家做一个实验。请大家注意,闭上眼睛,千万不要想黄色的大象。千万不要想黄色的大象。千万不要想黄色的大象。

如果您真的参与了我的大象实验,请告诉我,您脑子里想到的是什么呢?

绝大多数人都会努力不想黄色的大象,但是又不自觉的会想到黄色的大象。

这就是人脑的自动化机能。这种机能就叫做心理暗示。所以,当我们对孩子说不要如何如何的时候,孩子的脑子里记住的恰恰是那个我们不想让他做的事,从而形成了持久的负面暗示。

第三,注重承诺、规则统一。

如果我们想让孩子言行一致,我们自己就必须首先做到。

我们作为家长如果不讲原则,结果就是孩子也不讲原则,没有底线。我个人始终坚持做好这一点,只要答应孩子的一定做到。所以,现在只要是事先讲好的事,我对孩子说,咱们已经讲好了,他都会不再对抗,马上去做。

第四,无条件的爱与接纳。

父母对孩子的爱有三种类型,一种是无条件的爱;一种是有条件的爱;还有一种是无爱。

有条件的爱是我们最常见的现象。我们会有一个标准,孩子做的符合标准,我们就会做出各种表示来爱他。如果孩子做的不符合标准,我们就会做出各种表示来迫使他改变,这个时候爱就不知道去哪里了。

当我们有条件的爱孩子时,孩子也能感受到这种条件。大多情况是,父母摇摆于爱与不爱之间时,孩子也摇摆于好与坏之前。孩子也很纠结,这父母到底是爱我呢,还是不爱我呢,我到底怎么做他们才会真的爱我呢?

所以,无条件的爱与接纳才能够真正支持到孩子!

请大家注意,亲子沟通不是单向的我说,你听,而是互相听、共同讨论,沟不是目的,通才是目的。

可是如果孩子不愿意和我们沟通,还哪里有沟通的存在啊。无条件的爱与接纳是最有力量的,会让孩子感到安全,会让孩子体验到亲密与信任,这种感受才会让孩子愿意与我们沟通。所以 ,只有无条件的爱与接纳才能打开亲子沟通的大门,这是金钥匙。

第五,焦点向外、理性耐心

不少家长很容易为了孩子不听话生气,想知道怎么才能不生气。无条件的爱与接纳是不生气的根本,焦点向外、理性耐心是不生气的技巧。所谓焦点就是我们在沟通时的关注点,我们在考虑问题时的关注点。

当我们更多的关注自己的面子、自己的正确性、自己的威严、自己的利益时,我们就是焦点向内的状态,这个状态是很容易生气的。

当我们更多的关注对方的情绪、对方的体验、对方的想法、对方的利益时,我们就焦点向外的状态,这个状态要生气很难。

当我们有了无条件的爱与接纳时,我们才能做到焦点向外。当我们焦点向外了,我们才能做到理性耐心。当我们做到无条件的爱与接纳和焦点向外时,我们才能建立起与孩子沟通的桥梁。否则,我们只能自说自话,或者迫使孩子就范。再或者用交换条件,诱使孩子就范。

所以,大家不用担心,父母焦点向外理解孩子,孩子会不听父母的。恰恰相反,当我们焦点向外的时候,孩子也会焦点向外,会象我们倾听、关注他一样,倾听、关注我们。

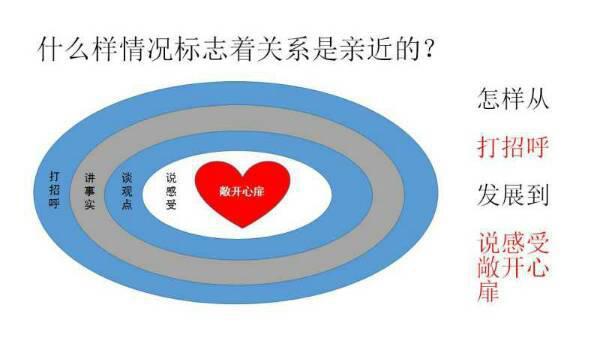

第六,重点在听、联接点在感受、发力点在提问(图)

之前妈妈问,孩子的确做得不对怎么办,那么让孩子面对问题、设法解决问题,功夫就在提问。

请大家先看图。这是关于沟通层次的理论图示。从外到内代表关系越来越亲密,越来越敞开。

陌生人之间见面打招呼,认识之后为了办事讲事情,有了进一步交往要做进一步的交流开始谈观点。关系近了之后,互相沟通感受。关系再近了就是敞开心扉,什么都说,毫无顾忌了。大家说说看,在我们的人际关系中,什么样的人可以敞开心扉、沟通感受?

在这个世界上,有一个人,从来到这个世界就对你敞开心扉,这个人是谁啊?是的,是我们的孩子。每当自己表达感受,都得不到接纳与关注的时候,他们还会说感受吗?

所以,通过了解沟通层次的理论我们对接纳有了更深入的理解,那就是要接纳感受,沟通感受,我说我的感受,也鼓励对方说自己的感受,才能让关系更加亲密。

京公网安备:11010202007633

京公网安备:11010202007633