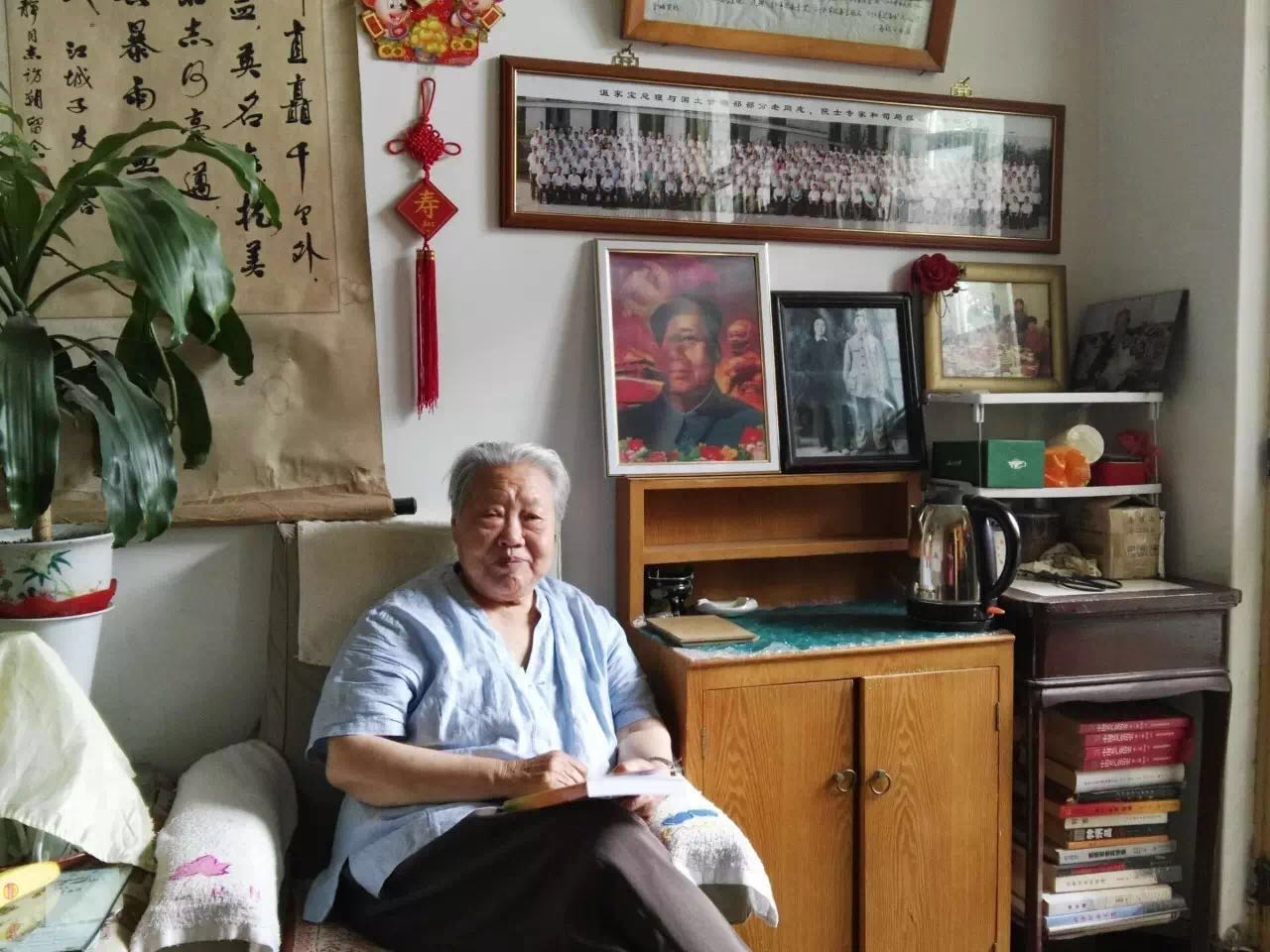

2017年全国最美家庭获奖者、李湘遗孀安淑静

只要有机会去朝鲜的中国人,都会去瞻仰和凭吊朝鲜平壤市中心的“友谊塔”。因为在这“友谊塔”下的石涵中珍藏着10本中国人民志愿军烈士名录。第一本第一页上的第一名,就是被朝鲜劳动党授予“一级国旗勋章”、牺牲在朝鲜战场上的志愿军最高级别的指挥员——第六十七军军长李湘。而在德胜,有一个人几十年来带着对他的爱,肩负着工作和养育子女的双重责任,昂首挺胸地一路走来。她就是2017年全国最美家庭的获奖者——安淑静。

烈士坟前 他们山盟海誓

1927年,安淑静出生于河北省安平县。1940年,年仅13岁的她参加革命,同年加入中国共产党。而李湘祖籍江西永新,1930年,15岁的李湘在吉安参加红军,先后参加了中央革命根据地第一到五次反“围剿”战斗、两万五千里长征,胜利到达陕北。抗战结束后,时任晋察冀军区第3军分区42团团长、第4纵队11旅32团团长的马卫华和河北唐县县委书记唐振华见李湘、安淑静二人挺投缘,便从中牵线,同时请出晋察冀中央局副书记刘澜涛出面保媒。

1947年2月7日,李湘与当时在中共晋察冀中央局工作的安淑静结婚。婚后第二天,李湘便把安淑静带到定县(现河北定州市)城郊的一片新坟前。安淑静回忆说:“李湘告诉我那一座座新坟,埋葬的就是第11旅为解放定县而英勇牺牲的指战员,他拉着我的手,以烈士的坟茔为背景,让宣传干事为我们拍摄了婚后的第一张合影。”没有洞房花烛,更没有蜜月旅行,婚后第三天他们就奔赴各自的工作岗位。60多年来,安淑静一直珍藏着这张以坟茔为背景的有特殊意义的新婚合影。

一场场战斗,一次次胜利,李湘从指挥一个师到指挥一个军,身上负伤18处,足迹遍及祖国的半壁江山,为新中国的建立立下了汗马功劳。1951年,李湘奉命率部参加抗美援朝战争,任中国人民志愿军第二十兵团第六十七军军长,参加了同年6到12月的夏秋季防御作战。1952年参加反轰炸、反细菌战,其间被细菌感染,转为败血症和脑膜炎,抢救无效,于当年7月8日在前线逝世。他的遗体运回祖国后,于1952年12月10日,安葬于华北军区烈士陵园。那年,安淑静才25岁。

中国驻朝鲜大使馆原文化参赞白锐同志曾填词《江城子》书赠与安淑静:“丰碑直矗千里外,捧函盖,英名在。抗美援朝,壮志何豪迈!任凭狂风与暴雨,血谊存,永传代!”

忘我工作 只因爱人鼓舞

解放后,安淑静曾先后担任过唐山市建筑工程局干部科长、唐山地委组织科科长,天津河北区委组织部长、天津市第一毛纺织厂党委副书记、天津市民政局副局长,天津市政协委员,原地质矿产部纪检组局级检查员等职,她把自己全部的精力投入到工作中。

1987年安淑静离休,晚年的她还在为革命的事情忙碌着。离休后,她时刻不忘自己是一名老党员,坚持努力做到老有所为,为党的事业做贡献,多次被评为国土资源部优秀共产党员。

为宣扬爱国主义,安淑静去机关、学校等单位作革命传统教育报告,近两年由于年岁渐高,很少外出,便将精力主要集中在策划编辑出版《老兵风采》《女兵风采》《青年优秀将领李湘》等多部书籍,让奋战沙场的老兵重温热血岁月,激励年轻人珍惜来之不易的生活。

“对党有利的事要大胆去做,对党不利的事则坚决不做。”几十年来,凭着党组织的教育培养和忠贞不渝的理想信念,凭着爱人李湘英勇无畏精神的鼓励,安淑静为党和国家加倍工作,倾注了满腔心血。

慷慨解囊 担当老乡“顾问”

每当国家发生大的灾难,安淑静第一时间捐资捐物;家乡要修路建桥,她出谋划策,筹款捐资;家乡的孩子学习用品匮乏,她精心购置,悉数捐赠,并帮助乡亲们盖起了新校舍;她老家的村党支部没有活动场地,她腾出自家院落,免费提供使用。

2012年十八大期间,一些老乡找到她,诉说各自的困惑与苦衷,安淑静耐心地安顿他们,并给他们讲解国家的政策,将这群老乡劝回,并亲自给地方政府协调,解决他们的问题。为了从根本上解决政府与群众之间的信息不畅,安淑静拿出自己的离休费,为老乡订阅了相关的报纸,及时了解政策,学习法规,不仅让老乡们维护了自身权益,也了解了政府各种政策的制定与实施,乡亲们说,安淑静是他们在京的总顾问。

对于所做的一切,安淑静轻轻地说,是怀念自己最亲的爱人,因为李湘在牺牲前两天从前线给她写信说:“希望你在祖国要和别人比工作成绩、比奉献,不要和别人比享受,贪安逸。”

大爱无疆 资助多人成长

作为英雄的妻子,安淑静从25岁起便独自一个人与甜蜜的、痛苦的回忆相伴,只把自豪写在脸上,她对丈夫忠贞不二的爱是伟大的。

作为一名母亲,安淑静独自一人既当母又做父,不仅哺育了女儿,还领养及资助了多名生活困难儿童,含辛茹苦地教育培养他们。孩子们都很争气,有就职于海军海洋测绘研究所的高级工程师,有从事会计工作的,有当教师的,有做医生的,都在各自的岗位上有所作为。

“我对子女们的要求就是对党忠诚,努力工作。”安淑静说道。

作为一个女人,安淑静用美丽的花季刻录下自己的世界观、人生观、价值观,她用坚韧、勤劳的大半生成就了特殊的大家庭,诠释了对爱情、青春、儿女、家庭、幸福等的独到见解。

安淑静的女儿李广利告诉记者,在她尚在襁褓的时候就失去了父亲,母亲又当爹又当妈,一个人把她拉扯大,同时还养育了多个没有血缘的孩子。

小时候李广利一直就读于寄宿学校,她当时不理解母亲为何忙于工作,后来她才理解母亲在用实际行动教会了她何为认真工作。

一片丹心 但求平常生活

离休后,安淑静享受副部级医疗待遇,有定点的医院,有舒适的高干病房,但她有时身体不适,就近在小区附近的医院就诊,有时病房紧张,她就住在走廊。她常说自己是来治病的,又不是来享受的。

现在,安淑静住在一套没有装修过的上世纪六十年代的老房子,房间的水泥地面上已出现长长短短的裂纹,屋里的摆设很简洁,沙发、组合柜、茶几等无一例外都是有年头的旧家具。

安淑静衣着朴素,十分勤俭,身上穿的棉裤也是用两条旧秋裤中间夹上棉花做成的。

年逾九旬的安淑静仍然十分关心国家大事,每天必看的就是新闻联播,同时每天下楼阅读社区报刊栏的报纸,时刻了解国内外新闻,学习新的政策方针。

在她家客厅墙上挂着家人旧照和友人的题字:“沧桑如歌女中俊杰,丹心一片晚霞芳琼。”而这也成为安淑静一生的真实写照。

京公网安备:11010202007633

京公网安备:11010202007633